Manfred Spitzer ist ein nicht nur Psychiater, sondern auch ein sehr bekannter Bestseller-Autor mit Themen aus den Bereichen Psychologie und Neurowissenschaften. Richtig erfolgreich ist er allerdings mit Büchern, die durch einen stark alarmistischen Ton geprägt sind. Nach dem Buch „Vorsicht Bildschirm!“ (2005), folgte die Entdeckung „Digitale Demenz“ (2012) und nun werden mit „Cyberkrank“ die Digitalisierung und das Internet als umfassende Gesundheitsbedrohung beschrieben. Spitzer gelingt es, eine Vielzahl von bedrohlichen Faktoren plakativ aufzuzeigen, doch seine Argumentation kann seinen eigenen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht werden. Da passt es dann auch ganz gut, wenn die Vorschläge zur Überwindung von Cyberkrankheit eher knapp ausfallen und nur wenige Anwendungsmöglichkeiten bieten können.

Wie bereits die Einleitung von Spitzers Buch verdeutlicht, hält dieser seine schon länger bekannten Ansichten zum krankmachenden Internet für wissenschaftlich abgesichert und führt sich völlig zu Unrecht als „Krawall-Psychiater“ eingestuft. Auf diese Selbsteinschätzung als Wissenschaftler wird abschließend noch genauer einzugehen sein. Spannend ist bei diesem Buch zur Cyberkrankheit für mich die Frage, ob es zu denn zu den schon länger bekannten Thesen der Internet-Kritik (Informations-Überflutung, Suchtpotential, Cyberstress usw.) tatsächlich wissenschaftlich abgesicherte Untersuchungen gibt bzw. wie deren Bedeutung sachlich angemessen einzustufen ist.

Internetnutzung als Zivilisationskrankheit

Zu Beginn beschäftigt sich Spitzer überwiegend mit der Zivilisationskrankheit Übergewicht bzw. falschem Essverhalten. Im Fazit stellt er die Verbindung zum Thema Cyberkrank her. Dass es sich beim falschen Essverhalten nicht um individuelles Fehlverhalten handelt, wird mit zwei Argumenten begründet: Das Essen (bestimmter Nahrungsmittel) kann Suchtcharakter annehmen, die Nahrungsmittelindustrie kann nur dann mehr Profit generieren, wenn sie über Werbung dieses Suchtverhalten (insbesondere bei Kindern und jungen Menschen) fördert. Dieses erstaunlich schlichte Erklärungskonzept wird dann auf die neue Zivilisationskrankheit Internetnutzung übertragen: Die Nutzung digitaler Medien erzeugt Suchtverhalten; Industrie, Medien und auch staatliche Entscheidungsträger fördern aus egoistischer Interessenlage die ständige Ausweitung der Internetnutzung, insbesondere Kinder und junge Menschen können sich kaum dagegen wehren.

Smartphone-Toxizität

Im weiteren Kapiteln geht es überwiegend um das umfassende Werkzeug der modernen Internetnutzung, das Smartphone. Dass dieses nützliche Gerät in den Händen der unbedarften Nutzer schnell zum lebensbedrohlichen Cyberkrank-Gift werden kann, wird nach Ansicht von Spitzer insbesondere durch dessen scheinbare Ermöglichung von Multitasking begründet. Spitzer verweist zur Begründung seiner These auf wissenschaftliche Arbeiten, die allerdings nicht verständlich erläutert werden. Sehr viel ausführlicher wird an Hand eines Leserbriefs einer Lehrerin zu einem früheren Buch Spitzer zunächst eher anekdotisch auf das schon länger bekannte Phänomen zunehmender Ablenkung bei Schülern und Studenten durch Smartphones eingegangen. Fazit: Musik hören und Facebook nutzen während der Unterrichtung verschlechtert die Lernergebnisse, ein nicht unbedingt sehr überraschendes Ergebnis. Auch die damit zuhängende Folgerungen (mehr Angst und weniger Lebenszufriedenheit) benötigen nicht unbedingt eine aufwendige Argumentation, um plausibel zu erscheinen.

Der naheliegende Einwand gegen Spitzers Thesen: Das Smartphone ist auch nur ein Werkzeug und wie jedes Werkzeug kann es sinnvoll oder gefährlich verwendet werden. Warum es gegenwärtig bei vielen Nutzern tatsächlich fehlerhaft (zu umfangreich und direkte soziale Kommunikationsmöglichkeiten einschränkend) verwendet wird, erklärt Spitzer genauso wenig, wie er Hinweise darauf geben kann, wie man entsprechende Fehlverhaltensweisen überwinden kann.

Cybersucht

Im dritten Kapitel beschäftigt sich Spitzer mit der Frage, ob Internetnutzung Suchtcharakter annehmen kann. Zunächst erläutert Spitzer, wie man sich angesichts neurobiologischer Untersuchungen eine Suchtentwicklung vorzustellen hat: Relevant ist das Belohnungssystem im Gehirn, das bestimmtes Verhalten als lohnend einstuft, wenn dieses mit positiven Gefühlen (beispielsweise einem Flow-Erlebnis) zusammen auftritt. Das potentiell problematische Verhalten wird oft belohnt, aber nicht immer. Als Beispiel wird auf die von Skinner trainierten Ratten verwiesen. Gibt man diesen für bestimmte Verhaltensweisen häufig, zufällig, aber nicht immer eine Belohnung, dann wird dieses Verhalten immer ofter wiederholt. Glückspiele sind nach diesem Suchtkonzept also ideale Angebote, um Suchtverhalten zu fördern. Allerdings sind unterschiedliche Menschen nicht im gleichen Maß gefährdet.

Sucht braucht also nicht unbedingt einen Sucht-Stoff; auch Verhaltensweisen (wie übermäßiges Spielen) können dann als Cyberkrank-Suchtverhalten eingeschätzt werden, wenn Phänomene wie Entzugserscheinungen und Toleranzentwicklung zu beobachten sind. Internetnutzung wäre dann als Suchtverhalten einzustufen, wenn eine übermäßige Nutzung der modernen Informationstechnik vorliege. Doch was bedeutet in diesem Zusammenhang übermäßig? Darauf gibt Spitzer keine klare Antwort und lässt auch durchblicken, dass hier noch keine allgemein akzeptierten Kriterien vorliegen.

Internet- und Computerspielsucht ist bisher noch keine offiziell anerkannte Krankheitsdiagnose, wurde aber in den Forschungsbereich der psychiatrischen Diagnosen aufgenommen. Es gibt neun Kriterien, von denen fünf erfüllt sein müssen, bevor man die Diagnose anwendet, allerdings erst, wenn „dies zu klinisch bedeutsamer Beeinträchtigung und zu Elend, Kummer und Leid führt“, wie Spitzer mit Bezug auf den aktuellen Standardkatalog psychischer Erkrankungen ausführt. Die neun Kriterien sind: Hauptbeschäftigung, Entzugssymptome, Toleranzentwicklung, Kontrollverlust, Interesseverlust, negative Konsequenzen, Lügen bzw. Täuschen, Vereinsamung bzw. sozialer Abstieg.

Spitzer bringt eine Statistik zur prozentualen Häufigkeit der Internetsucht in einzelnen Ländern bei Jugendlichen, bei der auffällt, dass die Werte teilweise sehr niedrig bzw. sehr unterschiedlich ausfallen. Anschließend beschäftigt sich Spitzer mit der Frage der Effektstärke des Einflusses, den problematisches Internet- bzw. Spielverhalten auf Lernprozesse haben können, wobei allerdings der Begriff der Effektstärke nicht erläutert wird. Spitzer erwähnt, dass andere Forscher auf Grund derselben Ergebnisse zur Einschätzung kamen, dass Internetnutzung keinen negativen Einfluss auf Schulleistungen habe. Es ist schwer an dieser Stelle der Argumentation zu folgen. Auch die weiteren Ausführungen zur Facebook-Sucht und zur Smartphone Sucht sind reichlich mit unverständlichen Grafiken und Statistiken angereichert, deren inhaltliche Überzeugungskraft eher dünn ausfällt.

Es kann daher nicht überraschen, wenn das Fazit von Spitzers Überlegungen einigermaßen schwammig ausfällt: Man weiß noch nichts genaues, doch angesichts des Problems kann man mit Handlungen nicht warten:

Mit der Behauptung, die Experten seien sich noch nicht einig, was man genau unter einer nicht-stoffgebundenen Sucht zu verstehen hat und welche Formen es überhaupt gibt, lässt sich jedenfalls Inaktivität im Hinblick auf Aufklärung, Prävention und Therapie nicht rechtfertigen. Zitatende Spitzer

(Zitate, die im diesem Blogbeitrag verwendet werden, sind falls nicht anders angeben, stets aus dem Buch Cyberkrank von Spitzer, auf das anfangs mit Amazon-Link verlinkt wurde, übernommen.)

Spitzer greift – wie auch an anderen Stellen schwacher Belege – zum Mittel der Polemik, um seine wenig überzeugende Argumentation abzuschließen.

Vor dem Hintergrund dieser bekannten Fakten ist ´Medienkompetenztraining´ in Kindergarten und Grundschule etwa so zu bewerten, wie man ´Alkoholkompetenztraining´ in diesen Institutionen … bewerten würde.

Big Data und Big Brother: das Ende der Privatheit?

Das vierte Kapitel löst sich vom Thema Cyberkrank und beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Auswirkungen zunehmender Internetnutzung und dem Problem Schutz der Privatsphäre. Einen Zusammenhang zum Hauptthema Cyberkrank findet sich in der Frage, warum die Leute denn so bereitwillig ihre Daten preisgeben. Es ist wieder mal das Belohnungszentrum, das als Erklärung herhalten muss; dieses springe an, wenn wir von uns etwas Persönliches preisgeben. Eine interessante These, die allerdings nicht besonders schlüssig untermauert wird. Gezeigt wird eine Balkengrafik, wo zwei Gruppen von Menschen hinsichtlich ihres Sozialverhaltens (Sprechen über sich, sprechen über andere) verglichen werden. Bei der zweiten Gruppe sind beide Verhaltensweisen stärker ausgeprägt. Ergänzt wird dies durch das Bild eines Gehirnscans, bei dem mehrere weiße Punktmarkierungen zu erkennen sind.

Da auch hier Spitzers Überlegungen nicht durch eine nachvollziehbare Argumentation geprägt waren, verwundert es kaum, wenn Spitzer im Fazit mal wieder zur Methode der Polemik greift:

Drogen gaukeln Glück nur vor und führen mittel- und langfristig zur Unmenschlichkeit bis zum Tode; und Zucker gaukelt nahrhaftes Essen vor, enthält jedoch nur leere Kalorien. Entsprechend geben die sozialen Online-Netzwerke einem das Gefühl, wirkliche Sozialkontakte zu pflegen; Online-Chats verhalten sich also zu realen Begegnungen wie Zucker zu Vollkornbrot!

Cyberstress

Recht ausführlich wird im Folgenden von Spitzer der Begriff Stress erläutert: Stress ist eine Notfallreaktion des Körpers, um eine Gefahr abzuwenden. Man kommt nicht gut damit klar, wenn man dauerhaft unter einer entsprechenden Belastung steht, insbesondere wenn man keine Möglichkeit hat, kontrollierend auf die Gefahr einzuwirken.

Beide Faktoren (Dauerhaftigkeit und fehlende Kontrolle) werden nach Spitzers Meinung durch moderne Digitaltechnik befördert. Diese These ist interessant, kommt aber ohne weitere Begründung nach den Ausführungen über Stress in den Text. Stattdessen wird recht allgemein auf Kultur und Zivilisation verwiesen und mit einem Bild aus dem Charlie-Chaplin-Film Modern Times ergänzt. Moderne digitale Informationstechnik wird nach Spitzer als zunehmend fremdbestimmt erlebt. Was daran neu sein soll (im Vergleich zu den Phänomenen, die der Chaplin-Film schon zeigte) wird nicht erklärt.

Anschließend geht es konkreter um Smartphone-Stress. Hier wird wieder mit Studien und Plausibilitätsüberlegungen argumentiert. Smartphone-Stress entstehe dadurch, dass die Arbeit sehr häufig unterbrochen werde. Damit ist die Argumentation wieder an die Stelle gekommen, die bereits mit dem Thema Multitasking weiter vorn angesprochen wurde.

Um den Facebook-Stress zu verdeutlichen, wird auf eine inhaltsanalytische Untersuchung zurückgegriffen, bei der ausgewählte Facebook Nutzer genauer befragt wurden. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass jeder Facebook negativ erlebt, aber sich dessen oft nicht bewusst ist. Cybermobbing und Cyberstalking wären dann allerdings nicht zu diesen negativen Erlebnissen zu rechnen, denn diese kann man kaum unbewusst zugefügt bekommen. Die Ausführungen hierzu greifen auf unterschiedliche Studien zurück, die recht hohe Prozentzahlen für diese kriminellen Aktivitäten nennen. Hier stellt sich für mich die Frage, wieso denn Facebook und ähnliche Systeme immer noch so beliebt bei den Nutzern sind, wenn das Erleben dort so stark von Verfolgung, Stress und Angsterzeugung geprägt sein soll.

Cyberangst

Die Ausgangsthese des entsprechenden Kapitels ist wieder sehr global: Software und Hardware der mobilen und stationären Internetnutzung sorgen für eine Verstärkung von sozialen Ängsten. Zur Untermauerung dieser These werden mehrere Studien aufgeführt, die schwer nachvollziehbar sind.

Die erste Studie zeigt das kuriose Ergebnis auf, dass soziale Ängste dann ansteigen, wenn man den untersuchten Personen vor dem Real-Kontakt Facebook-Fotos der Kontakt-Person zeigt. Die Vergleichsgruppe hatte die Möglichkeit, vor dem tatsächlichen Kontakt sich die Person in der Realität anzuschauen, ohne mit ihr kommunizieren zu können. Dieses merkwürdige Labor-Experiment muss man allerdings nicht allzu bedeutsam einschätzen, wurden doch lediglich 26 willkürlich ausgesuchte College-Studentinnen befragt.

Danach wird eine Metastudie besprochen, die allerdings bereits 2010 abgeschlossen worden war. Metastudien fassen Einzelstudien zusammen; um ihre Ergebnisse nachzuvollziehen zu können, müsste man eigentlich die zugrundeliegenden Einzelstudien kennen. Höhere Smartphone-Nutzung geht nach Spitzer mit mehr Angst und weniger Lebenszufriedenheit einher. Selbst wenn dies stimmen sollte, ist damit noch nicht gesagt, was die Ursache und was die Wirkung ist.

Nomophobie, Fomo: Modekrankheiten oder ernsthafte Probleme?

Wer sein Smartphone intensiv nutzt, der entwickelt Ängste, dass ihm das geliebte Gerät einmal fehlen könnte. Tatsächlich gibt es für diese Art von Angst eine Krankheitsbezeichnung: Nomophobie (no mobile phone phobie). Spitzer berichtet an dieser Stelle über mehrere Studien, wo diese neue Cyberkrankheit festgestellt wurde. Allerdings ist es umstritten, ob man hier überhaupt von Krankheit sprechen sollte. Was ist eigentlich mit den Leuten, die Angst vor zu wenig verfügbaren Geld haben, sollte man bei denen nicht auch von einer No-Money-Phobie ausgehen?

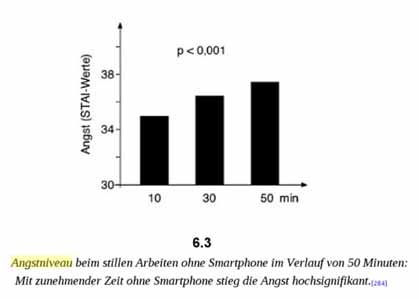

Um dieses Cyberkrank-Phänomen grafisch zu dramatisieren, greift Spitzer im Diagramm 6.3 und in weiteren Diagrammen auf die Methode zurück, eine Balkengrafik nicht bei O sondern bei einem sehr hohen Basiswert zu beginnen. Balken, die das Angstniveau bei zunehmender Smartphone-Abstinenz wiedergeben sollen, steigen tatsächlich von 35 auf 37 an: Ein hochsignifikant Effekt?

Fomo oder Fear of Missing Out (Angst etwas zu verpassen) ist er nächste Modebegriff, dem sich Spitzer zuwendet. Hier wird auf mehrere Studien verwiesen, die allerdings kaum nachvollzogen werden können, weil Spitzer nur sehr global auf sie eingeht. Auch bleibt bei einer Ergebnisformulierung wie

Die Angst, etwas zu verpassen, geht einher mit einer stärkeren Nutzung sozialer Medien, mit schlechterer Stimmung und mit geringerer Lebenszufriedenheit

offen, was Ursache und was Wirkung ist.

Nicht alles ist schlecht am Internet

Angesichts der Vielzahl bisher beschriebener negativer Auswirkungen scheint es Spitzer im Abschnitt „Facebook als Katastrophenhilfe“ darauf anzukommen, auch mal ein paar positive Auswirkungen der sozialen Online-Vernetzung zu beschreiben. Facebook-Nutzung geht nach der beschriebenen Studie mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit (Halbierung) für das Auftreten von Depression oder posttraumatischer Belastungsstörung einher. Doch auch bei dieser Feststellung bleibt offen, was Ursache und was Wirkung ist.

Allerdings impliziert die Sichtweise des Fazits zu diesem Kapitel, dass Spitzer von einem Ursache-Wirkungsverhältnis ausgeht: „Die Dosis macht das Gift. … Im Gegenteil: Wo immer es Wirkungen gibt, gibt es Risiken und Nebenwirkungen.“ Spitzer hält soziale Online-Netzwerknutzung für besonders problematisch, wenn es um soziale Ängste geht:

Soziale Ängste werden durch Facebook nicht gemindert, sondern verstärkt, wie eine Reihe entsprechender Studien zeigen konnte.

Ob damit die von Spitzer weiter oben beschriebenen Untersuchungen gemeint sind? Spitzer Ausführungen richten sich gegen eine Position, die wie ein Strohmann aufgebaut wirkt. Das soziale Online-Netze grundsätzlich positiv sind, ist keine besonders differenzierte Position und wird auch nicht mit einer Beleg-Quelle verknüpft. Soziale Online-Netze sind Werkzeuge, wie andere Kommunikationsmöglichkeiten auch. Die Art der Nutzung entscheidet über ihre Angemessenheit.

Cyberchondrie

Hypochondrie ist das Erleben von Krankheit, ohne das eine echte Krankheitsursache vorliegt. Seit es Medien gibt, wird darüber spekuliert, ob diese Hypochondrie fördern können. Im Zusammenhang mit dem Internet verwendet man den modischen Begriff Cyberchondrie, um dem Cyberspace eine Wirkung auf eingebildete Krankheiten zuzuordnen. Anders als die Wikipedia verwendet Spitzer für das Phänomen Cyberchondrie eine eher enge Definition, möglicherweise damit er für das Krankheitsbild den schönen Synonym-Begriff Morbus Google verwenden kann:

Bei der Cyberchondrie handelt es sich demgemäß um krankheitsbezogene Ängste, die bei Patienten entstehen, wenn sie Suchmaschinen verwenden.

Die Verwendung von Suchmaschinen und nicht das Internet als Informationsbasis (wie bei der Wikipedia-Definition) soll die neue Variante der Hypochondrie verursachen. Allerdings liefern Suchmaschinen normalerweise nicht direkt Informationen, sondern lediglich Links zu Webseiten, wo dann gute oder schlechte Informationen zu finden sind.

Was man also Suchmaschinen wie Google vorwerfen könnte, wäre, dass sie zu weit oben in den Suchergebnissen eher Ergebnisse von schlechter bzw. angsterzeugender Qualität anzeigen, wenn es um gesundheitsbezogene Fragestellungen geht. Diese Kritik lässt aber außer Acht, dass Suchmaschinen nicht so funktionieren können, dass sie Qualität in den Ergebnissen bevorzugen. Nach vorne rücken nicht die qualitativ besten Ergebnisse, sondern lediglich die Ergebnisse, die die beste Resonanz im Internet haben.

Spitzer bezieht sich auf eine Untersuchung von Microsoft-Experten, die dieses Prinzip von Suchmaschinen bewusst oder unbewusst nicht verstanden haben. Denn diese vergleichen allgemeine Webergebnisse und Suchmaschinenergebnisse mit den Ergebnissen, die sich ergeben, wenn man eine medizinische Datenbank verwendet.

Das Spitzer ebenfalls das Prinzip von Suchmaschinen nicht verstanden hat, wird auch an folgendem Zitat deutlich:

Betrachten wir ein paar Beispiele: Sucht man Ursachen für das Symptom ‚Kopfschmerzen‘, dann liefert eine Suchmaschine bei 26 Prozent der Hits die Ursachen ‚Coffein-Entzug‘ und ‚Gehirntumor‘ … Der Web-Crawl (3 Prozent) und das medizinische Datenbanksystem (0 Prozent) lieferten demgegenüber für die lebensbedrohliche Ursache ‚Gehirntumor‘ deutlich weniger Hinweise. In Wahrheit liegt das Risiko für einen Gehirntumor bei etwa 1:10000, also irgendwo zwischen Web-Crawl und medizinischem Datenbanksystem.

Eine Suchmaschine liefert aber keine medizinische Diagnose auf eine Anfrage nach Kopfschmerzen. Führt man die entsprechende Abfrage bei Google durch, dann liefert die Suchmaschinen bei den vorderen Ergebnissen Links auf die Wikipedia und die Apotheken-Umschau, bei denen durchaus sehr komplexe Ausführungen zum Symptom zur Kenntnis genommen werden können. Möglicherweise gehen die verlinkten Quellen auch auf die seltene Ursache Gehirntumor ein, doch es macht keinen Sinn unsinnigen Schlussfolgerungen von Nutzern hinsichtlich ihrer persönlichen Krankheitssituation den verlinkten Quellen oder den Suchmaschinen vorzuwerfen.

Dabei soll an dieser Stelle nicht bestritten werden, dass Suchmaschinen-Ergebnisse bezüglich Krankheitsinformationen einen Verzerrungseffekt haben, der dazu führt, dass dramatische Interpretationen und Schilderungen ein zu starkes Gewicht bekommen. Hier hilft nur Medienkompetenz weiter, ein Schlagwort, das Spitzer nicht gerne hört. Nutzer des Internets und von Suchmaschinen müssen lernen, mit den Werkzeugen angemessen umzugehen. Sie sollten wissen, dass die Position im Ranking nichts über Qualität und Vertrauenswürdigkeit der verlinkten Quellen aussagt. Sie sollten auch wissen, dass Suchmaschinen personalisierte Ergebnisse liefern, sodass ein häufiges Suchen nach Krankheitsinformationen den Verzerrungseffekt weiter verstärken kann: Suchen setzt Wissen voraus, so lautet auch – ganz zutreffend – eine Unterkapitelüberschrift bei Spitzer.

Suchen setzt Wissen voraus

Eigentlich wäre dies der richtige Aufhänger, um das Thema Medienkompetenz ernsthaft anzugehen. Doch Spitzer verbleibt im Bereich der Polemik und kämpft sich lieber an Strohpuppen argumentativ ab. Strohpuppe ist beispielsweise die Meinung, dass man sich nichts mehr merken müsste, weil man ja alles bei Google bzw. im Internet nachschlagen könnte. Zwar wird diese Meinung gerne am Stammtisch vertreten, doch niemand, der sich wissenschaftlich oder publizistisch mit der Thematik beschäftigt, vertritt eine so undifferenzierte Position.

Gegen Medienkompetenz als eine Methode, Wissen beim Suchen oder Surfen zu verwenden, wendet Spitzer ein:

Abhilfe schafft hier weder der ‚Internetführerschein‘ noch die ‚Medienkompetenz‘; beide Begriffe täuschen nämlich vor, dass es eine ganz allgemeine Fähigkeit gibt, mit Informationsschnipseln jeglicher Herkunft umgehen zu können, die nichts mit Intelligenz, Denkvermögen, Durchhaltevermögen oder Willenskraft zu tun hat und für sich erlernt werden kann.

Für diese Behauptung gibt es allerdings keinen Quellenverweis, es handelt sich also wieder um ein Strohpuppen-Argument.

Digitale Kindheit und Jugend: Besonders junge Menschen sind gefährdet

In weiteren Kapiteln wird nach der Methode verfahren, dass recht einseitige Vorgehensweisen von Eltern bei der Steuerung der Internetnutzung ihrer Kinder mit dem Ideal einer ganzheitlichen Vorgehensweise verglichen wird, die dabei natürlich besser abschneidet. Dass die einseitige Verwendung elektronischer Hilfsmittel Lernprozesse nicht so gut unterstützt, wie Vorgehensweisen, die mehrere Sinneskanäle ansprechen und die unterschiedliche Orte aufsuchen, um mehrere Erfahrungsebenen ansprechen, halte ich für keine besonders innovative Einsicht. Damit ist aber die Frage noch nicht beantwortet, wo es denn Sinn macht, mit elektronischen Hilfsmitteln die Lernprozesse zu unterstützen und wo nicht, bzw. was ein sinnvolles Vorgehen wäre. Auf diese Fragestellungen geht Spitzer nicht ein, stattdessen finden sich im Fazit der Kapitel jede Menge Aussagen, die so selbstverständlich sind, dass wohl keiner widersprechen wird.

-

Was das Baby sieht, muss es auch betasten können, mit Händen und (besonders bei kleinen Kindern) mit dem Mund.

-

Eine Rose sieht anders aus, fühlt sich anders an, riecht anders und schmeckt anders als ein Apfel.

-

Zur Sprachentwicklung… brauchen Kinder den Dialog mit den Eltern und anderen Erwachsenen, die sich um sie kümmern. (Ende der Zitatesammlung aus Spitzer Cyberkrank)

Wenig konstruktiv sind auch die Ausführungen zum Computer- und Smartphone-Einsatz im Schulunterricht. Hier wird nur recht pauschal ihre Gefährlichkeit behauptet, ohne den konkreten und didaktisch gesteuerten Einsatz tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen. Stattdessen wird mit Behauptungen hantiert, die fragwürdig sind. Wie ungenau Spitzer argumentiert, wurde in Bezug auf das Thema Handschrift an anderer Stelle aufgezeigt.

Cyberkrank: Nach falscher Diagnose Verzicht auf Therapie

Nach 12 Kapiteln mit Beschreibung der Phänomene rund um Cyberkrank kommt Spitzer im letzten dreizehnten Kapitel zur Frage „Was tun?“. Allerdings ist auch dieses Kapitel reich bestückt mit polemischen Äußerungen gegenüber Verantwortlichen im Bildungsbereichs und Unternehmen, die aus der Cyberkrankheit Profit generieren. Die konkreten Vorschläge zur Bekämpfung oder Überwindung der tatsächlich nicht zu leugnenden Probleme sind sehr unkonkret. Als erstes fordert Spitzer Aufklärung ein, kein schlechter Vorschlag, wenn man bedenkt, dass sein Buch eher zur Gegenaufklärung (weil überzogen und mit falschen Argumenten vorgegangen wurde) beigetragen hat. Erneut wird in Form einer Verschwörungstheorie argumentiert, womit für die tatsächlich vorhandenen Probleme eine Lösungsmöglichkeit negiert wird.

Warum geschieht nichts? Weil eine übermächtige Lobby der reichsten Firmen der Welt ganze Arbeit leistet. …

Dieser geballten Geldgier moralisch fragwürdiger Spiele-Entwickler haben Kinder wenig entgegenzusetzen. Wer hier davon spricht, sie müssten so früh wie möglich lernen, damit verantwortungsvoll umzugehen, handelt genauso unverantwortlich wie jemand, der behauptet, man müsse Kinder frühzeitig mit Alkohol und Drogen in Kontakt bringen, um ihnen den richtigen Umgang damit zu ermöglichen. …

Dass die Landesmedienanstalten mit ihrer Aufklärungsarbeit nicht so vorgehen, wie Spitzer es für richtig hält, wird mit folgender Polemik verdeutlicht:

Das ist, als würde man der Feuerwehr öffentliche Mittel für den Einkauf von Brandbeschleunigern zuweisen!

In weiteren Unterkapiteln wird es dann etwas konkreter, Spitzer wirft die Frage auf, ob man moderne Kommunikationstechnik verschenken oder verbieten sollte, bzw. ob es besser wäre, zum Verzicht zu erziehen. Das Verschenken keine sinnvolle Vorgehensweise ist, sollte sowieso klar sein, denn sinnvoller Einsatz kann nur im Umgang erlernt werden, wenn die Lehrenden dies mit einem didaktischen Konzept verbinden. Im Rahmen eines didaktischen Konzeptes macht es durchaus Sinn, dann Verbote oder Einübung von Verzicht zu praktizieren. Doch Spitzer scheint keine rechte Lust zu haben, entsprechende Konzepte etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Lieber greift er im Unterkapitel Argumente und Gegenargumente erneut auf Pauschalaussagen zurück, um auf Strohmänner einschlagen zu können. Diese Vorgehensweise hat auch den Vorteil, dass er für die Argumente und Gegenargumente keine Quellen angeben muss.

Als Fazit wird festgehalten, dass man das Schlimmste verbieten kann, wobei unklar bleibt, was das Schlimmste genau ist. Neben der Aufklärung, könnte man auch darauf hoffen, dass die Menschen von sich aus vernünftig handeln, dies habe ja schließlich auch beim Kampf gegen die Nikotinsucht gut funktioniert. Schließlich hält es Spitzer für denkbar, dass wir (wer damit gemeint ist, bleibt unklar) Alternativen aufzeigen können, wie man ohne ständige Erreichbarkeit durch Leben kommen könnte. Das Ganze mündet dann in die Forderung nach freiwilligem Verzicht.

Festzuhalten bleibt, dass Spitzer bei seinem Buch Cyberkrank auf das gleiche Problem stößt, wie alle anderen Katastrophen-Beschreiber der Internet-Entwicklung. Nachdem Kapitel über Kapitel angehäuft wird, wo der Untergang von Kultur und Zivilisation an die Wand als Menetekel gemalt wird, kommen zum Schluss auf knappen Raum eher bescheidene Vorschläge, die dann beim Leser nur noch wenig praktische Konsequenzen anbahnen können.

Der wissenschaftliche Stellenwert von Spitzer Cyberkrank

Spitzer hatte bereits mit seinem Buch zur digitalen Demenz zwar viele Veranstaltungen und Talkshows erfolgreich gestalten können, doch bei vielen Wissenschaftlern und Wissenschafts-Publizisten hat das Buch eher Kopfschütteln hervorgerufen. Deren Erstaunen kann ich jetzt besser nachvollziehen. Spitzer reagiert allergisch auf Kritik an seinen Meinungen und zieht sich dann auf die Position zurück, dass er doch als Wissenschaftler argumentiere. Zwei Promotionen und ein Professor als Titel, dass beeindruckt sicherlich, doch allein dadurch wird nicht jede Stammtisch-Polemik zum wissenschaftlichen Ergebnis geadelt.

Das hier etwas nicht stimmt, konnte man bereits am Anfang des Cyberkrank-Buches von Spitzer erahnen, wie in folgendem Zitat aus dem Vorwort deutlich wird.

Fernsehen macht tatsächlich dick, dumm und aggressiv. Wer behauptet, dass dies nicht der Fall sei, der leugnet wissenschaftliche Tatsachen – etwa wie jemand, der behauptet, die Erde sei eine Scheibe, um die sich die Sonne dreht.

Leute, die Spitzers pauschal formulierten Stammtischparolen in Frage stellen, werden so in eine Ecke gestellt, wo sie sich dann mit anderen Realitätsverleugnern auf eine Stufe gestellt erleben können. Daher soll an dieser Stelle eine Prognose gewagt werden, was im nächsten Spitzer Buch nach Cyberkrank bereits im Vorwort behauptet werden könnte: Das Internet erzeugt Sucht und macht krank. Wer behauptet, dass dem nicht so ist, der bestreitet wissenschaftliche Tatsachen …